【1927年1月16日黄昏】“四妹旺润配资,陪我去看看你二姐,好吗?”校门口的冬风裹着尘土,恽代英压低了声音,神情却坚定。沈葆英没有犹豫,她跟在姐夫身后,穿过汉口街巷,来到荒郊小丘。墓碑前,两人并肩伫立,恽代英轻声:“葆秀,我守了你十年,可革命路越来越险,我需要一个并肩作战的人。我想娶四妹,你若有灵,应该理解。”沈葆英眼圈微红,轻轻点头,把手里的菊花插在墓前。这段寂静的对话,成了他们新婚的誓词,也预示了一场更大风暴。

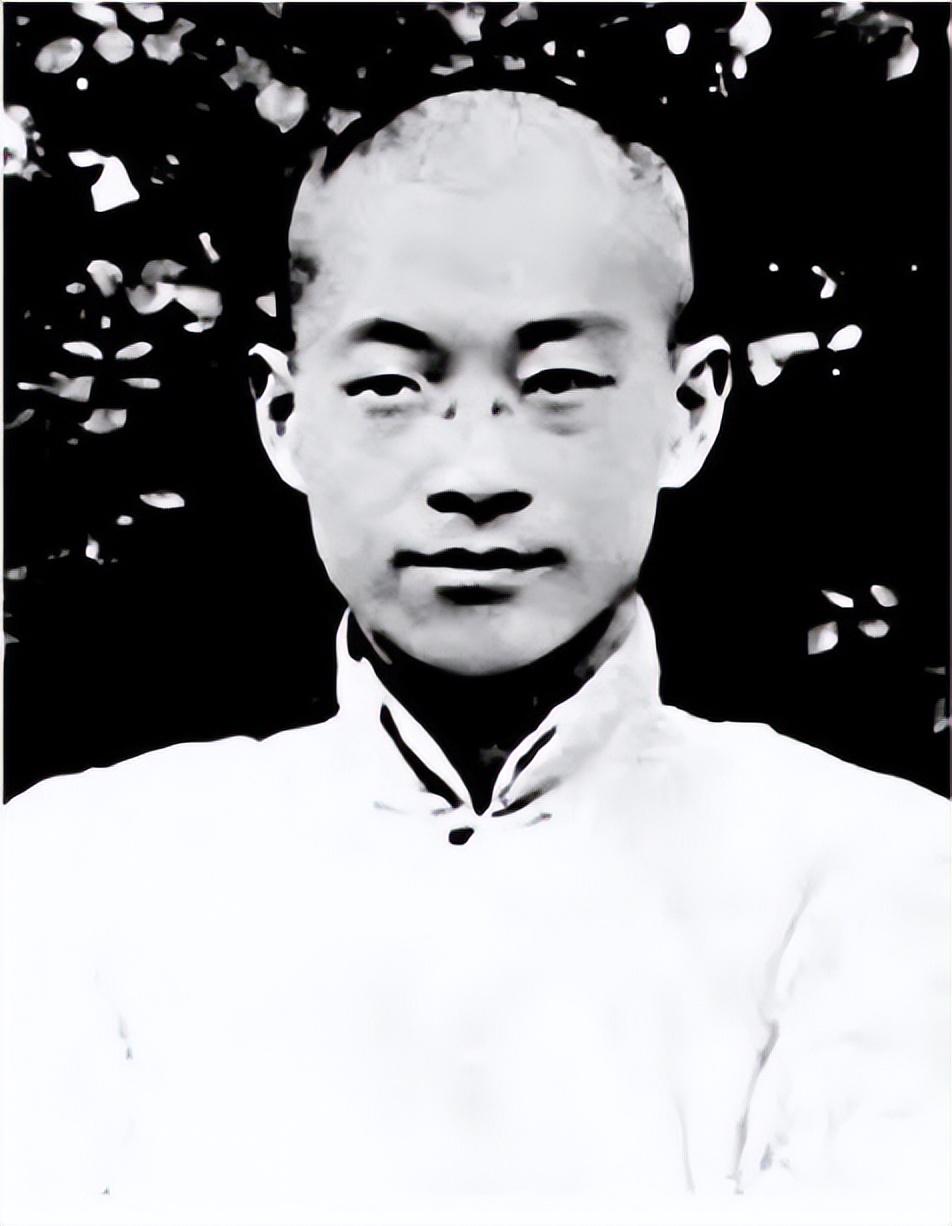

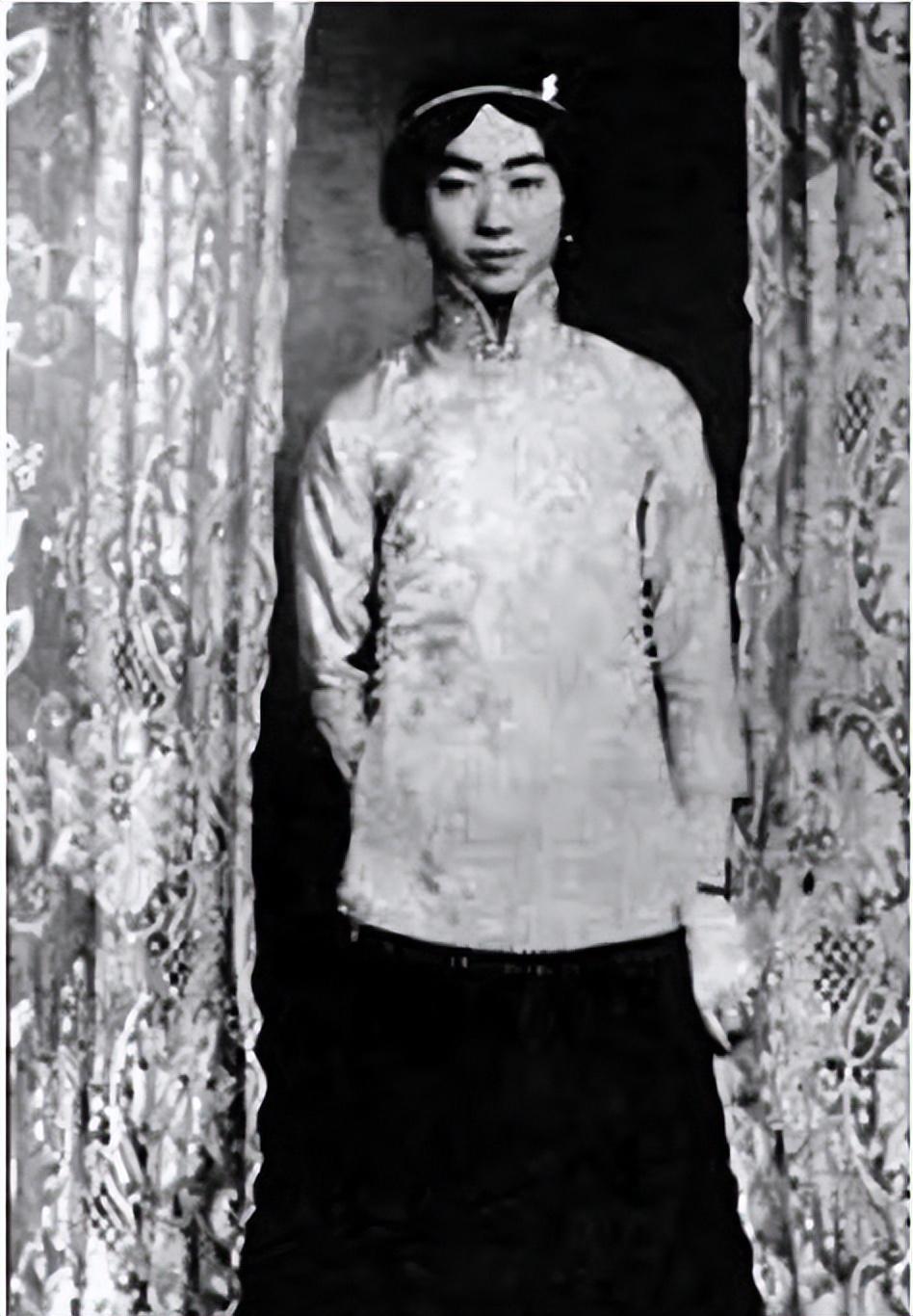

时针倒回到1915年春。那年恽代英二十岁,在武昌高等师范埋头啃书,父亲却已替他张罗好婚事。对方是同乡幕僚之女沈葆秀,典型的闺阁小姐——会琴棋书画,却没上过现代学校。包办婚姻于当时再平常不过,但恽代英的“书呆子脾气”让这场婚礼处处显得另类。迎亲那天,他只穿一袭旧长衫,连喜袍都省了,一句“铺张浪费有违初心”把媒婆说得哑口无言。

闹洞房散后,新房里没有喜炮,没有油盐酥糖,只有一盏昏黄煤油灯。恽代英开门见山:“我们的结合是父母之命,但若缺少平等和思想共鸣,这婚姻毫无意义。”沈葆秀脸颊飞红,没想到新婚夜听到这样的话,却依旧安静点头。接下来,恽代英滔滔不绝:他反对男尊女卑,主张妻子同样读书、同样追求理想;他计划将来办学、译书、投身社会改造。话说到深夜,他收起眼镜,“你累了,先休息。”转身进隔壁书房。洞房花烛夜,就此画上了句号,这种冷清让沈葆秀次日回门时抱着母亲痛哭。然而母亲那句“他是把心掏出来给你看的人”在两年后被验证——丈夫鼓励妻子读书,两人隔墙写信,感情在墨香中升温。

1917年秋,难产的沈葆秀还未来得及看一眼儿子,便香消玉殒。恽代英抱着妻子的冷手,声嘶力竭。三天后,他写下长联祭妻,自誓“生死不再娶”。更残酷的是,幼子数月后亦夭折。“双重丧钟”让他把全部情感投向革命:创办互助社,组织共青团,主编《中国青年》,在课堂与街头高呼“唤醒沉睡的民族”。亲友轮番劝他续弦,他一句“我已嫁给理想”拒绝,守节整整十载。

十年里,中国局势风云突变。北洋余烬未灭,军阀混战迭起;苏俄革命余波席卷,马克思主义迅速在青年中传播。恽代英奔走江浙、湘鄂、广州,既写文又演讲;组织工潮,还参与黄埔军校政治训练。日子刀口舔血,他却依旧早起背德文原著。现实却逼来新的考量:中共中央要求他赴武汉筹办军校分部,任务繁重旺润配资,需要可靠助手。父亲一句“人生能有几个十年”让他拧巴了许久,最终想起常年通信、已入党的“沈家四妹”。

两人那场墓前对话后,同年春便领了证,极简单——几张介绍信、一桌素食。有人窃窃私语:“守节十年终究还是改了口。”实际上,恽代英对沈葆英提出的首要条件,就是“夫妻先是同志”。沈葆英爽快答应,她早就把《新青年》《向导》读得卷角。一对革命伴侣,就此登场。

幸福转瞬即逝。1927年“四·一二”反革命政变消息传来,蒋介石、汪精卫刀口对准共产党人,恽代英赫然在列。武汉万人讨蒋大会后,他被迫转入地下。分别前,他紧握妻子手腕:“局势凶险,我身份已曝,你得先隐蔽。”沈葆英不哭,却在门口塞给他一包干粮和半本《共产党宣言》:“路远,别忘了初心。”短暂拥抱,随后是无尽漂泊。

1928年初,香港海港人流如织,沈葆英换男装、戴毡帽,见到了暗号接头的恽代英。她负责搜集国际情报,他联络远东工人运动。生活清苦却充满火焰。1930年4月,上海大罢工前夜,恽代英乔装工人向厂门分发传单,被捕入狱。起初,他用假名瞒过巡捕房;一个月后顾顺章叛变,身份暴露。审讯室里,特务画出一座金山,开出高官厚禄,他冷笑一句:“榷酿之腐臭,我宁抱薪取火。”1931年4月29日清晨,龙华刑场枪声响起,他高呼“打倒蒋介石!中国共产党万岁!”36岁生命定格在朝阳里。

沈葆英获悉噩耗,躲在广州街角无声落泪。可眼泪擦干,她得继续活下去。她与组织失联,只好辗转各地寻找“家”。从港岛到桂林,再到宜昌,她靠教书和给药店抄方维生。1938年,她终于在汉口八路军办事处见到周恩来、邓颖超。“像失群孤雁,总算飞回来了。”她哽咽。周恩来拍拍她肩膀:“代英为党尽忠,你留下的血脉更要好好培养。”

随后,她被送往延安抗大,负责图书资料。1940年,十岁的恽希仲翻山越沟抵达宝塔山,母子重聚。物资奇缺,她省下的唯一一条棉被夜里盖儿子,自己披军大衣凑合。儿子发烧,她抱着跑到窑洞外刮冰瓦雪降温。孩子问:“妈妈,我们家在哪?”她指向天边:“有五星的地方,就是家。”

抗战结束后,党安排她到东北师大,后又调京工学院图书馆。她谢绝了组织关怀里的“个人问题”,说“一个姓恽的就够用”。1956年,恽希仲从莫斯科动力学院毕业,分配到国防部五院,参与雷达微波天线设计。1965年,首台大型三坐标雷达定型,他把图纸摊在母亲面前:“妈,爸爸看见该高兴吧。”沈葆英只是点头,却整晚没睡,手里捏着那张合影——她、恽代英、荒丘石碑。

改革开放后,有人劝老人家回武汉养老,她摇头:“代英长眠在上海,我要离他近一点。”1989年6月12日凌晨,北京空气闷热,83岁的沈葆英悄然合上了眼睛。遗物极少,一本发黄的《向导》,两封未寄出的信,以及一张剪报——标题是《我国新型雷达研制成功》。纸面褪色,字迹依然清晰,她用自己的后半生证明了当年墓前允诺:既守护了爱情,也守护了理想。

旺润配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。